《江苏科技报·教育周刊》(双周刊,国内统一刊号CN32-0019),是江苏省唯一以社会立场透析当代中国教育的报纸。秉承“科技推动教育,教育改变人生”的理念,《江苏科技报·教育周刊》一直注意保持与教育前沿工作的密切联系,定位于教育宏观研究,兼顾微观探讨,注重教育文化生态的构建与引导,时刻关注鲜活的教育实态,着眼于教育文化的深层构建,努力赋予教育以深厚的文化内涵,致力打造中国最好的教育媒体。

国内统一刊号:CN32—0019

编辑部地址:江苏省南京市鼓楼区中山路55号新华大厦48楼

| 促进江苏教育信息化工作新的腾飞 |

| 来源: 江苏省教育管理信息中心 江苏省电化 作者:尤学贵 发布日期:2011-03-28 14:51:53 |

|

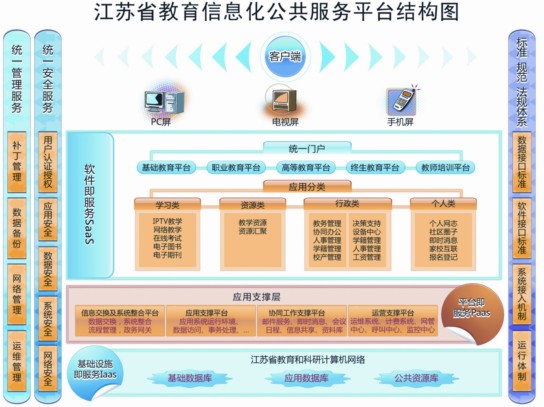

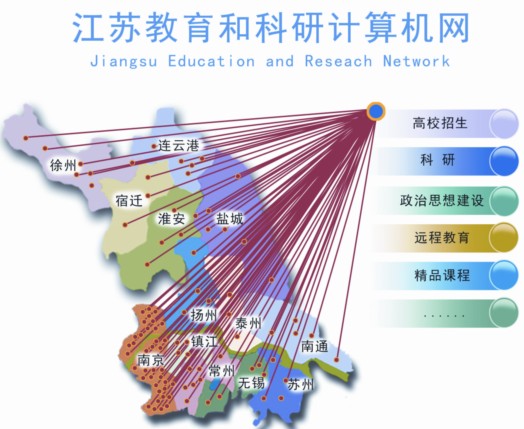

作为江苏省教育信息化工作的规划、协调和业务指导部门,江苏省教育管理中心、江苏省电化教育馆在省教育厅的大力领导下,与相关处室密切配合,在全省教育信息化基础设施的建设和利用、教育信息资源的建设和应用、师生信息技术的培训和专业队伍的培养等方面进行了有效探索。

|

| 发表评论 |