宇宙,是一个处处充满神秘的地方,我们的科学家从未停止过对它的探索。从首位航天员进入太空,到我国的“神舟十一号”顺利入住“天宫”,人类已向太空发射了300多次载人航天飞行器。在这个浩瀚的空间中,有许多未知的东西等着我们去发现与探索。本期,小编要向大家科普的是一个连光都无法逃出它“魔掌”的天体——黑洞。

黑洞的诞生

一个质量大于太阳几十甚至几百倍以上的恒星在渐渐衰老,其热核反应耗尽了中心燃料,能量不断流失。

在外壳重压之下,核心开始坍塌,物质向中心点“进军”,形成一个体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。

在形成星体的过程中,半径一旦收缩到一定程度,质量导致的时空扭曲就使得光也无法向外射出,这就是被称为“黑洞”的缘故。同学们,黑洞不“黑”的原理都明白了吧!

黑洞的特征

黑洞在不断地吞噬物质(同学们是不是觉得非常可怕)。因为它有着巨大的引力,连光都会被它吸引。加上黑洞的密度非常之大,即使是一个超级恒星,在接近黑洞的瞬间都会被撕碎,变成发光等离子体后消失无影,非常震撼而神秘!

黑洞的内部

在科幻小说中,黑洞往往被描写成通往另一个宇宙的大门。理论上,空间中的任何物体都有旋转的倾向,如果奇点(一个体积无限小、密度无限大、引力无限大的点)的旋转速度够快的话,它就不是一个点,而会形成一个环状。当一个物体落入黑洞里并趋近位于中心的奇点时,它会因不同部位受到的吸引力不同而被拉长,最终失去维度并消失于奇点。

当然,黑洞的内部到底是什么样的?目前科学家都无法给予一个肯定的推测。

黑洞的毁灭

读到这里,想必同学们会提出这样的疑问,黑洞会消失吗?宇宙中,每一个天体终有尽头。黑洞在吸收所有接近它东西的同时,也在向外散发着热量,不吸收的时候也是散热的。当热量走向末端,黑洞会发出耀眼的光芒,体积缩小,质量也越来越小,温度不断攀升,最终走上“爆炸”这条毁灭之路。

“3、2、1,发射……”北京时间10月17日早晨7点30分,又一枚“神箭”擎天撼地,“神舟十一号”载人飞船成功发射升空。作为中华儿女,这是多么值得骄傲的事啊!

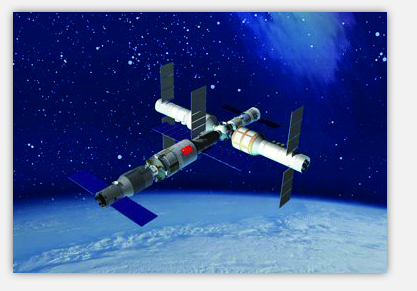

9月15日翩然上天的“天宫二号”是我国未来空间站的前站,聚集了我国太空探索道路上从无到有的大量科技成果。而搭载景海鹏和陈冬两位航天员的“神舟十一号”的首要任务,是为“天宫二号”空间实验室在轨运营提供人员和物资天地往返运输服务,考核、验证空间站运行轨道的交会对接和载人飞船返回技术。

我们平时在科幻电影中经常看到巨大的空间站作为移动的“地球村”,载着人类居住与生活。人类历史上前后有前苏联“和平”号空间站、国际空间站两个大型、长期有人照料的空间站。

中国空间站展望

“和平”号空间站

20世纪80年代,苏联根据以往的空间站建设经验,在第二代“礼炮”空间站的基础上研制出了当时世界上最先进的第三代空间站——“和平”号。

但空间站尚未完全建设完毕,苏联就解体了。继承空间站的俄罗斯无法独立支撑运作,这时美国人借机加入。“和平”号空间站一直服役到2001年,才因年久失修坠入南太平洋。

国际空间站

在空间站上,美国人却显得不太热心。整个20世纪70年代,美国人只利用“阿波罗”登月计划的剩余材料,发射了一座不成功的“天空实验室”空间站。

1979年“天空实验室”退役后,美国人建立“自由”号空间站。但随后美国人加入“和平”号计划,这座空间站被搁置。直到“和平”号超期服役,美国人才与俄罗斯把这座空间站建了起来。这就是目前世界上规模最大的空间站——ISS国际空间站。

中国空间站

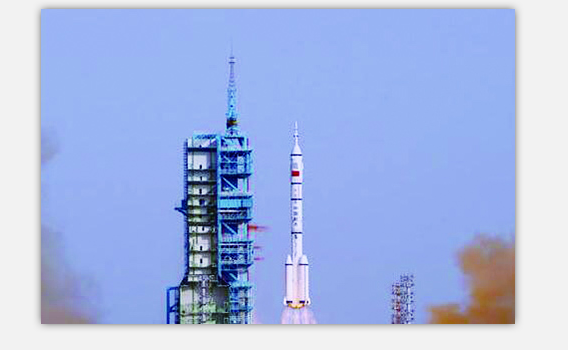

受政治因素影响,美国一直拒绝中国参与国际空间站项目,中国空间科学项目对外交流合作也受到限制。但国际空间站将在2024年退役,中国未来空间站却计划于2020年建成,这一时间上的巧合也带来了契机。

中国在2020年前后建成的大型空间站核心舱和两个实验舱总计60多吨,加上1艘8吨级的神舟飞船和1艘13吨级的货运飞船也不过80多吨,这个质量远小于目前400多吨的国际空间站。尽管在规模上有所不足,不过中国空间站舱段性能并不逊色。中国自主建设、独立运行的空间站上的2个实验舱,足以满足多数空间科学实验的需求。未来中国多项空间科学研究,尤其是天文观测项目,将以空间站为载体实施。

国际空间站退役后,中国空间科学将迎来国际合作契机,未来再发展出一个规模适度、注重应用的载人航天系统是可以期待的。或许将来的某一天,我们也能进入我国自主设计的空间站中,掀开太空神秘的面纱。