如何锻炼学生的应用题解题能力,一直是数学教师比较头疼的地方。其难处在于,对于小学生来说,应用题本身比较复杂,更重要的是学生缺乏应有的训练,许多学生在面对应用题时往往感到无从下手。其实只要归纳出同类模型,采用适当的策略,便可轻而易举地破解难题。而要保证大部分学生能轻车熟路地解题,就要借助学生之口说出自己的解决策略。

一、学会审题,弄清题意

哈尔莫斯说:“数学是一种别具匠心的艺术。”我们要把应用题教学变成一种艺术,让学生带着思维与目的去分析问题和条件,用艺术的眼光去勾勒。

审题是解决应用题的先决条件,解决应用题必须学会审题,否则会像盲人摸象那样闹出笑话。随着小学学习的深入,含有大量条件的应用题出现,很多学生在审题时看到较多条件文字,头脑就蒙了,理不出头绪。

作为数学教师,平时的教学过程中一定要注意培养学生的审题能力。如果学生的审题能力得到提高,对于数学学习而言将会有事半功倍的效果。

1.养成“双边习惯”

教师要让学生养成一边审题一边用笔标记条件和问题的习惯。在审题过程当中,我让学生标记出里面的条件①、条件②、条件③和所问的问题,这样做会让复杂的文字问题变得简洁明了。同时根据条件与问题,可以用图表的形式,画出自己的思路图,并向其他学生阐述自己的观点。如教学《解决问题的策略》(苏教版四年级上册第五单元)中的例1:

小芳家栽了3行桃树、8行杏树和4行梨树。桃树每行7棵,杏树每行6棵,梨树每行5棵。问题是:桃树和梨树一共有多少棵?

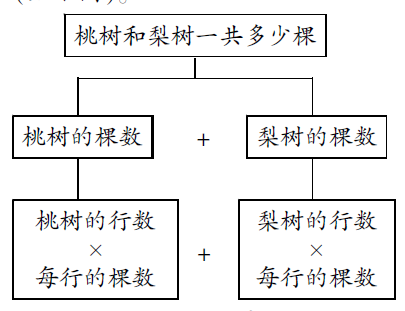

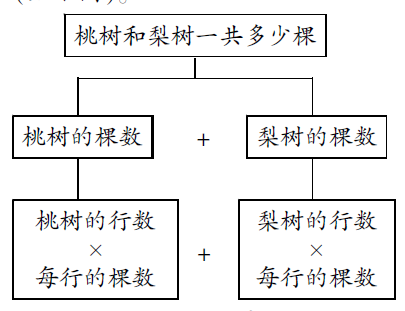

刘雅婷[数学组长]:要想求桃树和梨树一共有多少棵,就要分别求出桃树的棵数和梨树的棵数。

高文清[组员]:因为题目中条件比较多,在求梨树棵数的时候,我们组有人求成了杏树的棵数。如果能用表格或是图形的形式将题目表示出来,整个解题思路就非常清晰了。我们组的殷玉婷同学就给我们出示了一张图,这张图是她妈妈帮她预习的时候,和她一起做的(如下图)。

2.换个角度去思考

教师要引导学生根据所给的条件和问题,从条件出发或者从问题出发来解决问题;要让学生通过阅读以后,说出题目中告诉我们哪些条件以及要求的问题。

第一种角度:从条件出发,顺着文字思考题中的已知条件告诉了我们什么,我们能够想到什么数量关系。在这些数量关系中,是否有一些已经告诉我们了,还是刚好就是题目的问题。

第二种角度:从问题出发,必须要根据文字,倒推自己的思维,到条件里面去找与此问题相关的条件,要学会从众多的条件当中筛选出与问题相关的条件。

还有一些两问计算的应用题,很多时候第二个问题所需要的条件会隐藏在第一个问题的答案当中,也就是说第一问的结论会作为第二问的条件来使用。如例题:小华看一本故事书,第一天看了9页,第二天比第一天多看5页,两天一共看了多少页?

在解决这个问题时,我要求学生标出题目中的已知条件。学生分析出,题目中一共告诉我们两个条件。我引导学生从问题出发,用倒推的思维方式来思考:要想求两天一共看了多少页,必须要知道什么条件?学生思考到这儿,要想解决这个问题的欲望就增强了——必须要知道第一天和第二天各看了多少页。第一天看的页数是已知的,只要求出第二天看了多少页就可以了。

当然,有时学生思考受阻,教师就要引导他们换个角度继续发掘数学之美。其实,最美的风景就在那拐角的一瞬间。

二、解决问题,展示自我

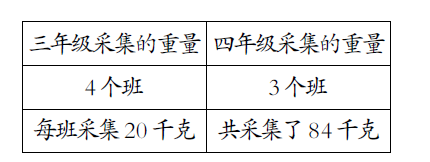

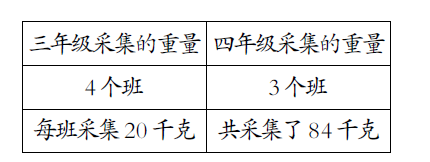

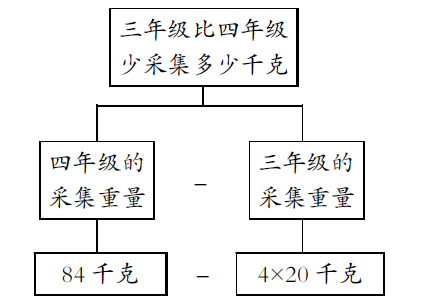

奥苏泊尔认为,学习者必须积极主动地使新旧知识不断分化重新组织,才能转化为自己的认知结构,学生的有意义学习是一个主动的过程。教师要从学生原有的知识结构出发,让学生自主接纳新知识。例如教学《解决问题策略》(苏教版教学四年级上册)61页练习九第二题:同学们采集树种,三年级有4个班,每班采集了20千克;四年级有3个班,共采集了84千克。三年级比四年级少采集多少千克?

陈晨[数学组长]:(最先举手,跃跃欲试,于是我选她上台与大家交流思路)要想求出三年级比四年级少采集多少千克,就要先把三年级和四年级分别采集的重量求出来。三年级采集的重量是4×20=80(千克),四年级的采集重量是84×32=252(千克),再用四年级采集的重量减去三年级采集的重量。

话音刚落,下面就响起一片议论声,随后他们组就有一名组员表示不认同,当即反驳了组长没有认真审题的做法。

朱燕[组员]:四年级是“共采集了84千克”,不是每个班分别采集84千克。

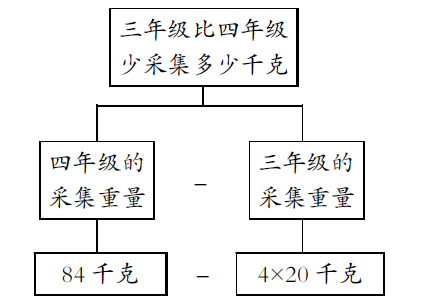

朱燕随即表示,她用画表法很好地解决了这一问题。

还有学生出示画树状图的解题方法。

学生们纷纷展示自己的做法。整个解题过程中,他们不仅掌握了学习的方法,更是在讲中学,在不断总结中展示自我。

解决问题的策略不是教师直接给予的,而需要学生通过自主探索而来。学生在小组中和班级中展示、交流自己的问题解决策略时,课堂由“学讲”慢慢地变成了“讲学”。在“讲学”课堂中,学生的数学素养得到了提升,语言能力得到了锻炼,综合素质得到了发展。