高中生物课程不仅要让学生掌握基础知识基本技能,更要让其从过程方法、情感态度和价值观角度皆有所获,这就要求有多种元素共进生物课堂,课堂才能生动活泼。以下分别用“诗”“情”“画”“意”四个元素来丰富生物课堂。

一、“诗”

在生物教学中适当地引用诗词和谚语,既可以活跃课堂气氛、活化学生思维,又可以让学生从其中发现内含的生物学原理、现象,激发学生的学习兴趣,使其感受到生物课堂的诗意之美。如“满园春色关不住,一枝红杏出墙来”,它蕴含了自然界的向光性现象;再如“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,说的是条件反射等。

除诗词谚语以外,教师也可自编口诀或谐音语来帮助学生记忆,如:“新铁臂阿童木,猛”,说的是微量元素“锌、铁、硼(缩写为B)、铜、钼、锰”的记忆方法。

二、“情”

教学中教师可以根据教学内容特点激起学生情感的共鸣。例如:遗传学巨人摩尔根用果蝇做了大量实验,经历了无数失败终于证明了基因在染色体上呈线性排列,为现代遗传学奠定了细胞学基础。此例可以让学生明白,通往成功之路是曲折的,只有刻苦奋斗、不怕失败的人才能取得最后成功。

当然这需要根据教材内容来确定,万不可为了让课堂充斥所谓情感而将生物课变成思想品德课,不可“滥情”“矫情”,否则会适得其反。

三、“画”

生物教学中适量运用图画,能弥补单纯文字表达的不足,激活思维,给学生以无穷的遐想空间,事半而功倍。

生物教材上有很多插图,插图的优点在于直观明了,便于学生理解较为抽象的内容。如有丝分裂图,学生可以更清楚地掌握各时期的特征。

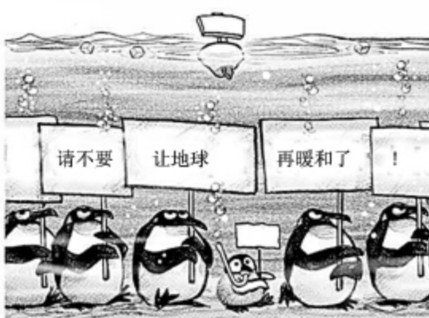

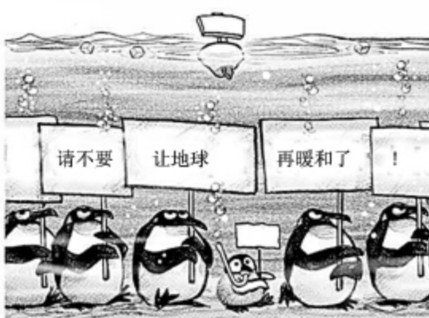

教师还要善于从课外搜集有用图画,如把下面这张漫画用在全球性的生态环境问题——全球气候变暖的教学中,将是对学生进行知识、思想、国情等多方面教育的极佳感性材料。

生物课堂教学中,师生可共同构建必要的概念图,体会知识点之间的内在联系,增强学生记忆。如:体液免疫的过程

四、“意”

“意”指的是意境。生物课堂是何意境呢?那就是:充满人文关怀,洋溢灵动气息,凸显学科特色。

(一)创设意境,奠定基调

如学习《保护我们共同的家园》时,播放有流水、鸟鸣及自然界优美景色的影象资料,营造人与自然和谐发展的“生物世界”,然后呈现多个问题:“为何现在村旁的小河不再清澈见底?为何悦耳的百鸟争鸣现象不复存在?为何人类越来越多地遭受到自然界的报复?”,最后还可以播放一首歌《一个真实的故事》,让学生在歌声中认识一位为抢救受伤的丹顶鹤而陷入沼泽,献出了年轻生命的善良女孩,学习她那无私奉献的爱心和高尚纯洁的情操,从而树立保护生物的意识。这样创设意境,可以奠定生物课堂的基调,让生物课堂充满人文关怀!

(二)挖掘资源,丰富课堂

教师要积极开发利用校内外各种课程资源,如学校、社区、学生乃至学生家庭中的课程资源、媒体资源等。

例如:指导学生利用家中现有部分材料制作家庭观赏性小生态瓶,然后在课上就每个学生制作的生态瓶展开系列讨论,如应该选择什么样的材料?生态瓶中要包含哪些必需成分?如何能提高生态瓶的稳定性?这样既可以培养学生动手能力以及独立自主的科学探究能力,同时也可以美化环境,陶冶情操。

(三)建构生成,形成素养

学生一时的激情、一时的兴趣维持不了对生物学科长久的热情,教师必须及时引导学生将激情、兴趣转化为主动学习的内驱力,这就要求凸显生物学科的特色。生物学科的特色是与实际生活紧密相联系。当学生在课上能用生物学知识准确解释熟悉的生活现象或者相关生产实践中所包含的生物学原理时,当学生能主动利用生物学知识去进行探索实验并感受到快乐时,生物教学就算是取得了巨大的成功!

事实上,“诗”“情”“画”“意”这四个元素是互相统一的。“诗”能增添“情”,“画”能体现“情”,“情”能推动“意”的建构,“意”能为“情”的发生做铺垫。四者不可分割,相辅相成,共同丰富了生物课堂。

当然用多种元素丰富生物课堂,并不是“捡到篮里都是菜”,什么都往里面加,而是要取舍要选择。这需要教师把握运用好“度”,让生物课堂中的诗情画意是锦上添花,是画龙点睛,而不是本末倒置,也不是画蛇添足!