我将要参加全区小班化课堂教学竞赛,可是,怎样才能突破以往应用题教学单调的弊端,让每个孩子掌握解题方法,实现数学的应用价值?这让我百思不得其解。赛课的时间逼近,可我却无从下手。

晚上,我坐在案前苦思冥想,一个大胆的设想闯入脑海中:时值圣诞节来临,为什么不能把圣诞节和这一课结合起来呢?孩子们和圣诞老人之间那种情感,一定会使他们对所学的内容兴趣勃发!我赶紧抓住这灵感,结合教科书进行大胆而独特的教学构思……

片断一:巧用节日资源,让数学“活”起来

课刚一开始,我故作神秘地问:“谁知道再过两天是什么节日?”学生七嘴八舌地说:“是元旦。”“不对,再过两天是圣诞节!”我继续问:“圣诞节会收到什么?”全班学生异口同声地回答:“圣诞礼物!”

在《铃儿响叮铛》的旋律中,多媒体展示了各种各样圣诞礼物的价格:风铃10元,圣诞老人30元,圣诞树20元……“假如每人可以选两件礼物,你可以提出什么样的数学问题?”当我把这个“绣球”抛给学生时,“一石激起千层浪”,教室里顿时热闹起来。

评析:由圣诞节入手,创造性地使用教材,把“数学问题”和生活实践融为一体。让学生在现实情境中体验数学,突显了数学课堂的人文性。课堂上孩子们的互动参与对比课前教师的绞尽脑汁,大有“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”之感。

片断二:小组购买礼物,让课堂“动”起来

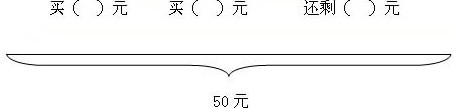

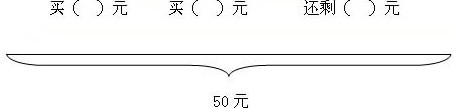

在学生选择了各自心仪的两件礼物之后,老师又问:“给你50元钱,你还可以提出什么问题?”要求学生以小组为单位,每组讨论确定统一买哪两件礼物,而后把讨论结果填在这样一张习题纸上:

当学生在小组内进行了充分的讨论交流之后,组长及时地进行归纳整理,然后每组代表汇报本组的讨论结果。记录如下:

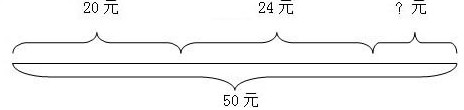

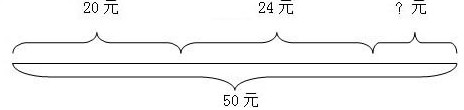

第一组:买(圣诞树20)元 买(赛车24)元 还剩(6)元

(1) 50-20=30(元) (2) 20+24=44(元)

30-24=6(元) 50-44=6(元)

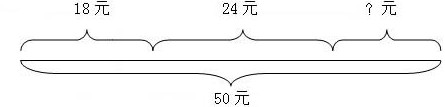

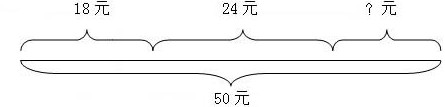

第二组:买(小布熊18)元 买(赛车24)元 还剩(8)元

(1) 50-18=32(元) (2) 18+24=42(元)

32-24=8 (元) 50-42=8(元)

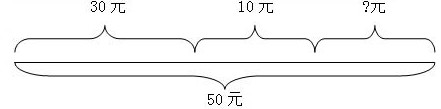

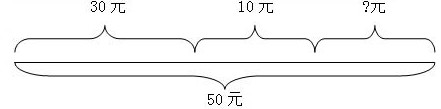

第三组:买(圣诞老人30)元 买(风铃10)元 还剩(10)元

(1) 50-30=20(元) (2) 30+10=40(元)

20-10=10(元) 50-40=10(元)

三组学生代表分别汇报的同时,教师要求他们利用线段图讲一讲解题思路。

评析:这一系列的学习活动都是由学生自主完成的,教师只是一个组织者、指导者。“合作交流,自主探索”不再是走过场,而是学生与学生之间的思维碰撞。这充分体现了小班化的优势。

片断三:激活创新潜能,让学生“灵”起来

当学生理解了解题思路后,教师趁热打铁,抛砖引玉:“每组买的东西不一样,但计算方法呢?我们可以归纳成几种?第一种是怎样解答的?第二种又是怎样的?”

学生有了前面选择、讨论、交流的基础,纷纷概括:“第一种方法是从总数里面去掉一种东西的价格,再去掉另一种东西的价格;第二种方法是先把两样东西的价钱合起来,再从总数中减去。”教师此时揭示课题:“这就是我们今天学习的——两步计算应用题,我们一起来看一看书上的例题和习题。”

学生自学例题,完成习题。

评析:两步计算实际问题的解题方法,是重点和难点,但孩子们对两种解题思路的理解和概括,简练而精彩。究其原由,教师的“穿针引线、由此及彼”实在是功不可没。

教学反思

虽然是冬季,但教室里洋溢的却是学生的激情与智慧,这感觉荡漾在老师的心中。我们发现:产生意想不到的课堂效果的关键在于执教者巧妙利用课程资源,挖掘每一个孩子的创新潜能。具体表现在:

1.教师强烈的课程资源意识被唤醒

教师没有“以纲为纲,以本为本”。孩子们和圣诞老人之间那种情感,让教师涌动起走出教科书,进行真诚对话的意识。

2.学生超越创新的心智潜能被激活

课堂上,由介绍圣诞礼物——购买礼物——小组讨论——总结对比——自学课本,一线串珠,自然贴切。因此,不能不说,在发展性教学的课堂上,只有让学生真正做到敢想、敢说、敢做,敢于超越,敢于创新,才能真正实现小班化“尊重每一个,激活每一个,发展每一个”的教学理念。