《义务教育数学课程标准(2011版)》指出:数学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。有效的教学活动是学生学与教师教的统一。学生是学习的主体,教师是学习的组织者、引导者与合作者。在数学课堂中,就是要让学生尽情参与,积极思考,自由表达,主动质疑,不断发挥思维潜能,形成真正意义上的有效对话。

一、平等交流,实现师生有效对话

著名教育家苏霍姆林斯基说:“如果教师不想办法使学生产生情绪高昂和智力振奋的内心状态,就急于传授知识,那么这种知识能使人产生冷漠的态度,而使不动感情的脑力劳动带来疲劳。”师生间恰到好处的对话,能激发学生强烈的求知欲望,有效地促进学生的思考活动,发展学生的思维。

例如,在教学苏教版五年级数学《循环小数》一课,教师出示了一条例题:

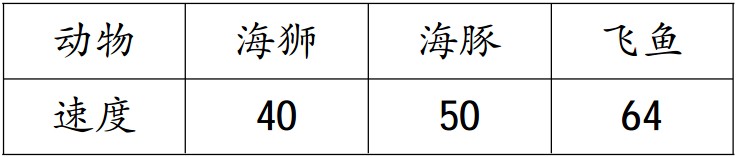

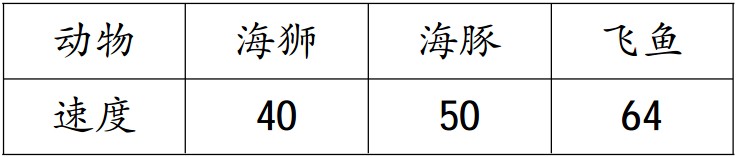

下面是几种动物在水中的最高游速(单位:千米/时)

海狮的游速是多少千米/分?

师:你们会算吗?(学生纷纷埋头计算起来。)

不一会儿,就有几个学生带头嚷起来了,但还有一些学生仍在拼命计算。

生:老师,这道题不好算。

师:怎么不好算呀?

生:因为是除不完的。

师:你是怎么知道的?

生:这道题的余数中重复出现“40”,商中重复出现“6”,我这样算下去总也算不完。

师:你们观察得很仔细。大家有没有发现,其实这样的小数是有规律的,在数学上我们叫它循环小数。(教师介绍循环小数。)

师:既然商除不完,我们应该怎么办呢?是不是不要计算了?

生:可以求它的近似数呀。

师:那好,我们就把这题的得数保留两位小数吧,现在你们能算吗?

……

在以上这个片断中,教师没有越俎代庖。在学生出现问题后,没有马上进入新课讲解,而是通过一种平等的对话,面向全体学生,充分给予他们动手实践、自主探索、主动发言、共同参与的机会,让学生顺利地掌握了循环小数的特征,引入到新知的学习中。这样的学习过程既具有趣味性,也具有思考性。

二、智慧碰撞,促进生生有效对话

合作学习论认为,儿童深层次的认知发展既需要独立思考,更需要合作交流。生生对话是教学活动中不可缺少的重要环节。英国文豪肖伯纳说得好:“一个苹果跟一个苹果交换,得到的是一个;一个思想跟一个思想交换,得到的是两个,甚至更多。”在数学课堂中的生生对话,有助于让学生经历一种“在交流中相互碰撞,在思考中相互接纳”的过程,帮助孩子们用不同的眼光观察事物并发现问题的空间,给他们用自己的思维方式进行探索、形成独特的个人见解的机会。

如在数学活动课上,教师出示了一个问题:1元钱一瓶汽水,喝完后两个空瓶换一瓶汽水,问:你有20元钱,最多可以喝到几瓶汽水?没想到,一个简单的“借来还去”的数学问题却引发了学生思维上的大碰撞。

生1:一共是39瓶。20个空瓶换10瓶汽水,10个空瓶换5瓶汽水,5个空瓶换2瓶汽水剩1个空瓶,3个空瓶换1瓶汽水剩1个空瓶,2个空瓶换1瓶汽水,还多1个空瓶。20+10+5+2+1+1=39(瓶)。

生2:不对,应该是40瓶。你前面的计算过程我同意,但我可以先向商店借一瓶汽水,喝完后再把两个空瓶换1瓶汽水还给店里,这样就能喝到40瓶汽水了。

生3:算法是不错,但却是脱离实际的。现在的商家精明死了,谁会先借给你呀。

……

“有一千个读者就有一千个哈姆雷特。”由于每个人的知识、经验和信念的不同,每个人都有自己对世界的独特理解。在生生互动中,充分开放学生的思维,发挥出他们的创造才能。通常所用的小组合作学习这种形式,就可以让学生在展示、汇报、交流中实现思维的碰撞和个性化的反思中,达成共识。

当然教师不能片面地将师生间的谈话就简单地理解为对话。教师要明确对话的目的,要抓住对话的时机,更要关注对话的效果。对话要有启发性,对话要有碰撞性,对话要有思考性,对话要及时评价,并且教师要关注到班级内的每一位个体,实现全员参与,共同发展与进步。