一、走向生命:课堂教学的必然追求

新版《数学课程标准》将课程目标由“双基”扩展为“四基”,其中的数学思想应受到足够的重视。数学教师有三种,一种是教死书,只注重知识的传授;第二种是死教书,在教授知识的同时教给学生学习的方法;第三种是教思想,这类教师精心打造动态、有思想深度的生命课堂,授人以渔。教师的理想状态,是能够达到上述的第三种境界。

二、现实困境:思想之舟在生命的河床搁浅

数学思想是教材中渗透的“暗线”,需要教师高屋建瓴地领悟并处理。

现象一:以符号替代思想,不领会教材的编排意图。

案例:四年级下册《三角形分类》

认识各类三角形的本质特征后,体验“分类”和“集合”的思想方法是这节课重要的教学目标。各种版本教材都采用集合图呈现分类,以形象直观的视角展现三种三角形之间的并列关系。但实践中一些教师多用大括号替代,这是不正确的。

三角形锐角三角形:三个锐角直角三角形:一个直角钝角三角形:一个钝角

集合图应用集合的表示方法——图示法,直观感知的功能是其他图例无法替代的。

现象二:以经验覆盖思想,禁锢了学生思维的灵性。

分数应用题因其数量关系抽象复杂,历来成为教学的重难点。教材多是通过画线段图的方式直观分析数量关系,渗透数形结合的思想。一位长期任教高年级数学的教师总结出她的解题经验:1.找单位“1”。2.单位“1”已知用乘法。3.单位“1”未知用除法。在她看来,线段图可有可无,这三句话却放之四海而皆准,学生受这种解题方式捆绑,思路单调乏味。

数形结合的本质是把抽象的数学语言、数量关系与直观图形结合起来进行思考,如果忽略数学的本质,单凭所谓的经验,教出的学生就会“只见树木,不见森林”。

新课标对数学思想的要求是“渗透”,而不是“直面突显”。在教授新知的同时如何准确拿捏好思想渗透的“度”,这里并没有固定的答案,教师当且探且行。

三、深度重构:引思想活水润泽生命课堂

数学教学当致力追求数学思想的价值引领,充分挖掘并妥善处理教材中隐含的数学思想,在教学目标的设计中凸显、教学过程的挺进中落实、练习内化的反馈中升华。

(一)在教学目标的精确指导中积淀思想底蕴

数学思想蕴含于教材的整个体系之中,教师应根据学生的年龄特点和认知规律,参悟教材的呈现方式,创造性地使用教材,把教学中的知识和各项教学目标进行有机整合。

(二)在知识生成的多维视角中激荡思想张力

新课标提倡“做”中“学”。创设有效的数学课堂活动,让学生操作、观察、类比、归纳,经历知识形成的过程,是感悟、体验数学思想方法的现实路径。

案例:五年级上册《认识方程》

师:请你用不同形式举例表示方程。

生1:X+20=50

生2:y-50=100

生3:50-囗=10

生4:a+b=c

由于学生已经充分掌握了方程的本质特征:等式与未知数就是架构方程模型的两个要件,只要具备这两个条件都符合方程的概念。因此,学生运用发散思维构建出诸多形式的方程,体验式教学自然水到渠成。

(三)在归纳提炼中绽放思想的理性之美

复习课的框架是回顾各知识“点”、链接成“线”,结成知识“网”。教师要在核准知识的生长点后,重点理清各种平面图形公式生成的来龙去脉,帮助学生形成知识脉络。

案例:六年级下册《平面图形的面积复习》

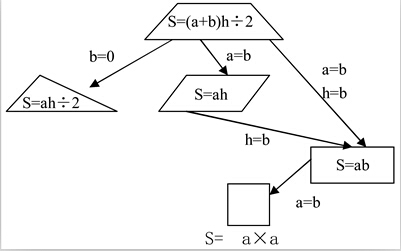

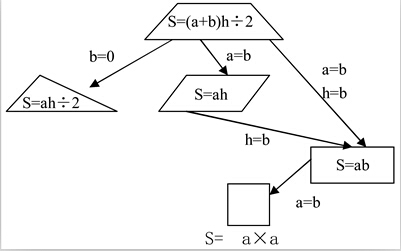

教师在学生自主整理的基础上动态出示网状关系图:

该图不仅重现了过去所学的知识,更展示了各种图形在条件成熟后发生的“转化”,凸现转化思想和联系、发展、螺旋式上升等唯物主义思想。

(四)在解决问题中彰显思想方法的活力

数学问题是数学课程的灵魂,解决问题是数学的最终目的。掌握并运用数学思想方法是解决问题的不二选择。转化思想在数学中有着广泛的应用,学生一旦领会并掌握了这种思想,运用起来就会得心应手,事半功倍。

生命课堂的教学活动是创造性教学和有效教学。数学思想这根主线应贯穿数学生命课堂的整个过程,学生在体验、感悟、掌握、应用中丰富数学素养。只有高度审视数学思想、践行数学课堂教学,教师才能对数学本质与功能有完整而深刻的观照,才能实现数学课堂教学的价值皈依。